当社が保育士を募集すると、色々な方が応募の電話を下さいます。

「保育士の資格はないんですけど、認可保育園で3年程度補助としてお仕事していました。」

「チャイルドマインダーは持っています。仕事もしていますし、保育士の勉強もしています。」

「ベビーシッターの資格と経験はあります。応募したいのですが・・・。」

「幼稚園教諭の免許はありますし、幼稚園で10年以上働いてきました。ダメでしょうか?」

チャイルドマインダーにベビーシッター、幼稚園教諭、チャイルドケア、チャイルドコーチングなど・・・最近、お子さまに関わる資格ってたくさんありますね。

それらの資格を持っていて、おまけに経験があるなんてとってもいいじゃない!ぜひ当社の事業所内保育施設で「保育士」として採用しましょう!ということになるでしょうか?

ご存知の方も多いと思いますが、それでは「保育士」としてお仕事して頂くことはできません。

まず、幼稚園教諭免許以外は、関連団体独自の認定資格であり、国家資格ではありません。

そして、幼稚園教諭免許は3歳以上の幼児を対象とする免許であり、0~2歳のお子さまをお世話することができないのです。最近の幼稚園が、満3歳児として、3歳のお誕生日を迎えたお子さまを対象に年少児の下のクラスを設けているのは、その様な理由があるからですね。

では、いったい「保育士」とはどんな資格を指すのでしょう。

1.児童福祉法第18条6に定められた国家資格を有する者 且つ

第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

一.厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保

育士養成施設」という。)を卒業した者

二.保育士試験に合格した者

2.児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者

第18条の18第1項 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

つまり、資格を有し、登録を済ませた者を「保育士」=有資格者と呼びます。

指定保育士養成校を卒業したり、とっても難しい保育士試験に合格しても、そのあとに登録をしなければ無資格者扱いとなり、「保育士」として仕事はできないということなのです。

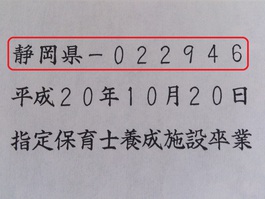

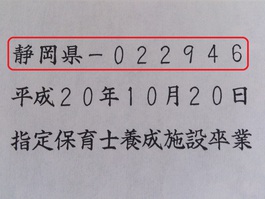

登録簿は各都道府県にあり、保育士証には必ず登録番号(赤枠の部分)が記載されていますので、採用時には、保育士証のコピーで確認して下さい。

登録簿は各都道府県にあり、保育士証には必ず登録番号(赤枠の部分)が記載されていますので、採用時には、保育士証のコピーで確認して下さい。

登録制になったのは改正児童福祉法が施行された平成15年11月29日から。それ以前に資格を取得した方を採用する場合は、「保育士証には切り替わっていますか?」とお聞きになると良いでしょう。

「保育士の資格はないんですけど、認可保育園で3年程度補助としてお仕事していました。」

「チャイルドマインダーは持っています。仕事もしていますし、保育士の勉強もしています。」

「ベビーシッターの資格と経験はあります。応募したいのですが・・・。」

「幼稚園教諭の免許はありますし、幼稚園で10年以上働いてきました。ダメでしょうか?」

チャイルドマインダーにベビーシッター、幼稚園教諭、チャイルドケア、チャイルドコーチングなど・・・最近、お子さまに関わる資格ってたくさんありますね。

それらの資格を持っていて、おまけに経験があるなんてとってもいいじゃない!ぜひ当社の事業所内保育施設で「保育士」として採用しましょう!ということになるでしょうか?

ご存知の方も多いと思いますが、それでは「保育士」としてお仕事して頂くことはできません。

まず、幼稚園教諭免許以外は、関連団体独自の認定資格であり、国家資格ではありません。

そして、幼稚園教諭免許は3歳以上の幼児を対象とする免許であり、0~2歳のお子さまをお世話することができないのです。最近の幼稚園が、満3歳児として、3歳のお誕生日を迎えたお子さまを対象に年少児の下のクラスを設けているのは、その様な理由があるからですね。

では、いったい「保育士」とはどんな資格を指すのでしょう。

1.児童福祉法第18条6に定められた国家資格を有する者 且つ

第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

一.厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保

育士養成施設」という。)を卒業した者

二.保育士試験に合格した者

2.児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者

第18条の18第1項 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

つまり、資格を有し、登録を済ませた者を「保育士」=有資格者と呼びます。

指定保育士養成校を卒業したり、とっても難しい保育士試験に合格しても、そのあとに登録をしなければ無資格者扱いとなり、「保育士」として仕事はできないということなのです。

登録簿は各都道府県にあり、保育士証には必ず登録番号(赤枠の部分)が記載されていますので、採用時には、保育士証のコピーで確認して下さい。

登録簿は各都道府県にあり、保育士証には必ず登録番号(赤枠の部分)が記載されていますので、採用時には、保育士証のコピーで確認して下さい。登録制になったのは改正児童福祉法が施行された平成15年11月29日から。それ以前に資格を取得した方を採用する場合は、「保育士証には切り替わっていますか?」とお聞きになると良いでしょう。

まだであっても、その時に登録すれば問題はありません。

なぜ、そんなに「保育士」に拘るのか?といえば、それは、施設運営に「保育士」=有資格者の人数が問われるからほかなりません。認可外保育施設指導監督基準のはじめの部分には、まず、保育に従事する者の数及び資格が示されており、受け入れるお子さまの年齢と人数により、「保育士」の配置人数が決められています。

なぜ、そんなに「保育士」に拘るのか?といえば、それは、施設運営に「保育士」=有資格者の人数が問われるからほかなりません。認可外保育施設指導監督基準のはじめの部分には、まず、保育に従事する者の数及び資格が示されており、受け入れるお子さまの年齢と人数により、「保育士」の配置人数が決められています。

今の時代の「保育士」不足は深刻を極めています。ゆえに「保育士」の確保は、施設運営において何よりも重要課題といえましょう。